1968 - 2018

Les présidents de l'intercommunalité

Jean‑Noël de Lipkowski

octobre 1968 - mars 1989

Philippe Most

avril 1989 - mars 2006

Jean-Pierre Tallieu

avril 2006 - juillet 2020

Vincent Barraud

depuis juillet 2020

Dix ans de révolution dans les poubelles

Quand la loi du 13 juillet 1992 sur l’élimination des déchets est votée, les déchèteries n’existent pas et aucun tri n’est effectué pour valoriser les matériaux recyclables. Particuliers ou entreprises se débarrassent alors de leurs gravats, encombrants ou produits toxiques dans les décharges aménagées dans un champ ou au milieu des bois. Le SIVOM, puis la Communauté de communes du Pays royannais, n’attendront pas l’interdiction de mise en décharge fixée en 2002 pour passer à l’action. Dès 1994, cinq premières déchèteries sont construites à Royan, La Tremblade, Saujon, Chaillevette et Arces‑sur‑Gironde, tandis que se poursuit, au cours des années suivantes, l’éradication des décharges sauvages, "ces pratiques archaïques qui nuisent gravement à la qualité de l’environnement", comme le fustige Vincent Barraud, alors vice-président de la CDC chargé de l’environnement.

Une nouvelle avancée est enregistrée en 1998, avec la mise en place de la collecte sélective. Tandis que 300 colonnes à verre font peu à peu leur apparition, des conteneurs individuels et collectifs sont fournis à tous les habitants, qui sont invités à ne plus jeter n’importe quoi à la poubelle. Le verre, les cartons, les déchets verts, les gravats, les piles et batteries, la ferraille, les huiles usagées et les encombrants doivent désormais être déposés en déchèterie.

En juin 2001, l’apparition des bacs jaunes confirme la priorité accordée au tri, au recyclage et à la valorisation des déchets face à l’accroissement constant du tonnage des ordures ménagères. Les emballages, qui représentent alors 40% du poids des poubelles (bouteilles en plastique, briques alimentaires, cannettes en aluminium…) sont collectés séparément dans les communes de la CDC. Des ambassadeurs du tri sont recrutés pour expliquer aux habitants, aux élèves ou aux gérants de camping les nouvelles consignes à appliquer.

En 2002, une déchèterie artisanale est également construite à Saint-Sulpice-de-Royan pour accueillir les déchets des professionnels.

Juillet 2009, mise en application de la redevance spéciale pour les professionnels, collectivités, administrations, associations.

Juillet 2004, la sixième déchèterie à Grézac est mise en service, puis en juillet 2012 la septième à Brie‑sous‑Mortagne.

Le casse-tête des ordures ménagères

Compétent pour le traitement des déchets, le syndicat assure dès 1975 la construction d’une usine de broyage des ordures ménagères à La Tremblade. Avec une population multipliée par quatre en été, le problème des déchets n’en reste pas moins "très important", concède Jean-Noël de Lipkowski, maire de Royan et président du SIVOM, qui souhaitait trouver, dès 1977, "une solution pour la presqu’île d’Arvert". Celle-ci mettra quelques années à se dessiner, avec la création, à Saujon, d’une usine intercommunale d’incinération des ordures ménagères. La commune s’engage à en assurer l’exploitation pour bénéficier d’un chauffage urbain via la récupération de chaleur et la géothermie.

Le projet est toutefois remis en cause à la suite des élections municipales de mars 1983. Le nouveau maire de Saujon, André Brillouet, prône un changement du procédé industriel et du site d’accueil. L’usine d’incinération sera finalement construite en 1985, à Médis, pour 25 millions de francs dont 30 % pris en charge par le Département. Elle traitera jusqu’à 20 000 tonnes d’ordures ménagères par an jusqu’à sa fermeture, en 1999, les normes de sécurité et de protection de l’environnement nécessitant une rénovation totale de l’usine pour un coût trop élevé.

Après cette date, les ordures ménagères du pays royannais seront acheminées à l’incinérateur d’Échillais.

De "Très Royannais" à "Cara’bus", l’éclosion des transports urbains

© DR

© Didier Mauléon

La création d’un réseau de transports urbains plus moderne à Royan est envisagée dès 2005. Il sera lancé le 2 janvier 2006 sous le nom de "Très Royannais". En phase expérimentale, le réseau ne couvre alors que Royan et une partie de Saint‑Georges‑de‑Didonne : quatre minibus circulent sur trois lignes urbaines, dont l’exploitation est confiée au groupe Keolis Littoral pour une durée de deux ans.

En septembre 2008, le Conseil général transfère la compétence transport scolaire à l’agglomération, qui devient organisatrice de l’ensemble du transport collectif sur son territoire. Elle élabore un réseau unique intégré, dont l’installation et la gestion sont confiées par délégation de service public à Véolia Transport Royan Atlantique.

Officiellement rebaptisé "cara’bus", le nouveau réseau est lancé le 5 janvier 2009. Ses lignes permettent de relier entre elles une vingtaine de communes autour de Royan, de la Presqu’île d’Arvert et du sud du territoire. Les communes les plus éloignées sont desservies par trois lignes de transport à la demande, tandis que deux lignes estivales relient Royan aux principales plages et sites touristiques de la CARA. Dès la première année, "cara’bus" enregistre 776 040 voyages. Il en comptera plus de 1 million en 2017.

Le point névralgique du réseau est la gare intermodale de Royan, par où transite une grande partie des bus. C’est également à cet endroit que se trouve la boutique-accueil cara’bus.

1976

Second semestre 1976

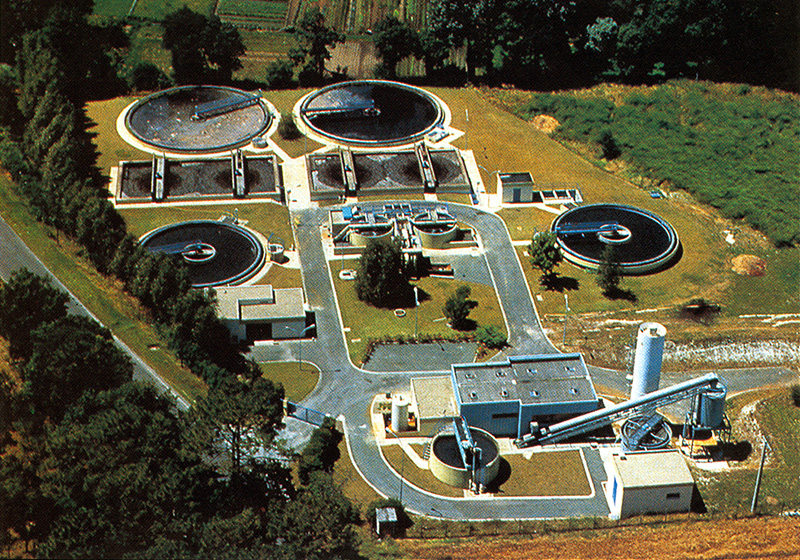

Mise en service des stations d'épuration

L'assainissement a été, dès l'origine, un objectif prioritaire du SIVOM. La tâche était indispensable et considérable. 558 km de tuyaux sont posés et 130 postes de relèvement créés.

Au second trimestre 1976, trois grandes stations d’épuration sont misent en service à Saint‑Palais‑sur‑Mer, Saint‑Georges‑de‑Didonne et La Tremblade, et une petite à Cozes créée en 1975.

Les STEP au fil des ans

La STEP de Saint‑Palais‑sur‑Mer

Elle a été créée en 1976, avec la mise en service des tranches 1 et 2 (100 000 EH) en 1977, puis la tranche 3 en 1983 (45 000 EH) et enfin la tranche 4 en 1990 (30 000 EH). 14 communes sont raccordées sur cet ouvrage (Arvert, Breuillet, Chaillevette, L’Éguille‑sur‑Seudre, Étaules, Les Mathes, Mornac‑sur‑Seudre, Médis, Royan, Saint‑Augustin, Saint‑Palais‑sur‑Mer, Saint‑Sulpice‑de‑Royan, Saujon et Vaux‑sur‑Mer).

La STEP de Saint‑Georges‑de‑Didonne

Elle a été créée en 1976 (21 000 EH) puis agrandie en 1980 (42 000 EH). Un bassin tampon a été mis en place en 1992 et enfin un agrandissement a eu lieu en 2000 (64 000 EH). 3 communes sont raccordées sur cet ouvrage : Meschers‑sur‑Gironde, Saint‑Georges‑de‑Didonne et Semussac.

La STEP de La Tremblade

Elle a été créée en 1966 puis modifiée en 1976 (16 000 EH). Il y a eu la création d’un bassin à marée en 1979 puis un agrandissement en 2000 (24 000 EH). Seule la commune de La Tremblade est raccordée sur cette STEP.

La STEP de Cozes

Elle a été créée en 1975 pour (1 400 EH) puis a été refaite en 2011 avec augmentation de la capacité épuratoire (3000 EH). Seule la commune de Cozes est raccordée sur cette STEP.

La STEP des Mathes - La Palmyre sera créée en 2008.

Son fonctionnement est exclusivement estival afin de faire face au pic de fréquentation touristique de la commune et ainsi délester la STEP de Saint‑Palais‑sur‑Mer. Sa capacité épuratoire est de 52 000 EH.

Cette année-là...

20 août 1976

Incendie dans la forêt de la Coubre

Près de 1 000 ha de pinède sont détruits au cours de l’un des plus grands incendies de Charente‑Maritime, dans la forêt de la Coubre. Les animaux du zoo de La Palmyre sont évacués. Les pompiers mettront trois jours à maîtriser les flammes.

France 3 Nouvelle Aquitaine - Publié le 23/08/2017

Images d'archives INA

Intervenants : Philippe Gadreau, maire des Mathes.

Serge Chaigneau, responsable de l'Office nationale des forêts 17.

Recevez notre infolettre

Recevez notre infolettre SUIVEZ-NOUS

SUIVEZ-NOUS